Fischpforte: Unterschied zwischen den Versionen

Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |

Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |

||

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

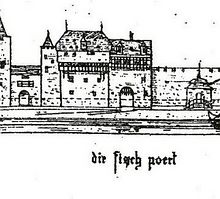

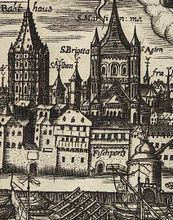

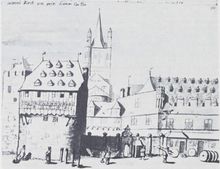

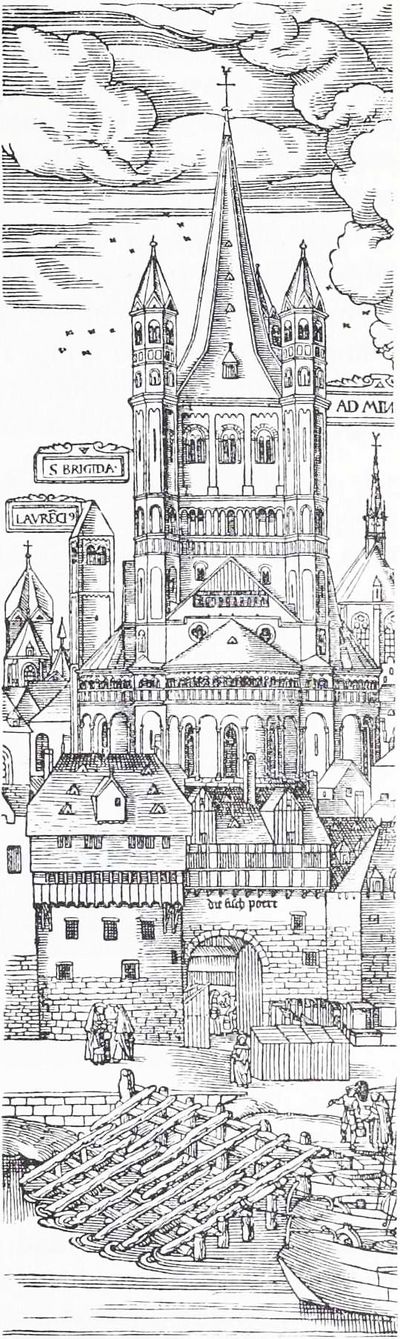

Die '''Fischpforte'''<ref>{{Google-Buch|Autor=Sotzmann, J.D.F.|BuchID=qQtaAAAAcAAJ|Seite=36|Linktext=''Über des Antonius von Worms Abbildung der Stadt Köln aus dem Jahre 1531|Ort=Köln|Jahr=1819|Zusatz=S. 36-37}}</ref> war ein Tor vom [[Fischmarkt]] zur Rheinseite der [[Mittelalterliche Stadtmauer|mittelalterlichen Kölner Stadtmauer]]. Sie war mit einem Haus überbaut. Der Platz vor der Fischpforte wurde als Fischlager benutzt und war seit Anfang des 17. Jahrhunderts zum Rhein mit von einer Mauer abgeschlossen, durch die ebenfalls ein Tor führte. Das in der Flucht dieser Vorplatzmauer anschließende Fischkauf- und Schlachthaus war bis ins 20. Jahrhundert als Stapelhaus erhalten<ref>Vogts/Witte: ''Stadtbefestigungen''. In: Paul Clemen(Hg.): ''Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz''. Bd. 7, IV. Abt.:''Die profanen Denkmäler der Stadt Köln'', Düsseldorf 1930, S. 145-146</ref>. | Die '''Fischpforte'''<ref>{{Google-Buch|Autor=Sotzmann, J.D.F.|BuchID=qQtaAAAAcAAJ|Seite=36|Linktext=''Über des Antonius von Worms Abbildung der Stadt Köln aus dem Jahre 1531|Ort=Köln|Jahr=1819|Zusatz=S. 36-37}}</ref> war ein Tor vom [[Fischmarkt]] zur Rheinseite der [[Mittelalterliche Stadtmauer|mittelalterlichen Kölner Stadtmauer]]. Sie war mit einem Haus überbaut. Der Platz vor der Fischpforte wurde als Fischlager benutzt und war seit Anfang des 17. Jahrhunderts zum Rhein mit von einer Mauer abgeschlossen, durch die ebenfalls ein Tor führte. Das in der Flucht dieser Vorplatzmauer anschließende Fischkauf- und Schlachthaus war bis ins 20. Jahrhundert als Stapelhaus erhalten<ref>Vogts/Witte: ''Stadtbefestigungen''. In: Paul Clemen(Hg.): ''Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz''. Bd. 7, IV. Abt.:''Die profanen Denkmäler der Stadt Köln'', Düsseldorf 1930, S. 145-146</ref>. | ||

1715 für die Innere Sicherheit und die Armenpflege zuständig: Hauptmann Peter Andreas Vallen (Schleicher EinwohnVz 1715 p 4, 35, Roma Germaniae p 56) | 1715 für die Innere Sicherheit und die Armenpflege zuständig: Hauptmann Peter Andreas Vallen (Schleicher EinwohnVz 1715 p 4, 35, Roma Germaniae für 1724/25 p 56) | ||

"Fischpförtgen" in der Kreuterkarte [[:Datei:Kreuter 102.jpg|K 337-102 - S. Brigida]] - bei Kreuter das einzige Tor in der Verkleinerungsform; "Unterm Pförtgen" im Einwohnerverzeichnis 1715 (Schleicher). | "Fischpförtgen" in der Kreuterkarte [[:Datei:Kreuter 102.jpg|K 337-102 - S. Brigida]] - bei Kreuter das einzige Tor in der Verkleinerungsform; "Unterm Pförtgen" im Einwohnerverzeichnis 1715 (Schleicher). | ||

Version vom 19. Dezember 2022, 16:33 Uhr

Die Fischpforte[1] war ein Tor vom Fischmarkt zur Rheinseite der mittelalterlichen Kölner Stadtmauer. Sie war mit einem Haus überbaut. Der Platz vor der Fischpforte wurde als Fischlager benutzt und war seit Anfang des 17. Jahrhunderts zum Rhein mit von einer Mauer abgeschlossen, durch die ebenfalls ein Tor führte. Das in der Flucht dieser Vorplatzmauer anschließende Fischkauf- und Schlachthaus war bis ins 20. Jahrhundert als Stapelhaus erhalten[2].

1715 für die Innere Sicherheit und die Armenpflege zuständig: Hauptmann Peter Andreas Vallen (Schleicher EinwohnVz 1715 p 4, 35, Roma Germaniae für 1724/25 p 56)

"Fischpförtgen" in der Kreuterkarte K 337-102 - S. Brigida - bei Kreuter das einzige Tor in der Verkleinerungsform; "Unterm Pförtgen" im Einwohnerverzeichnis 1715 (Schleicher).

Die Fischpforte besaß die alte französische Hausnummer 1478 ½.

Galerie

-

Position der Fischpforte innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer, Festungsplan J.G.M. von Fürstenhoff

-

Lintgassentor (links) und Fischpforte, H.J. Wiethase 1882 (Ausschnitt aus einem Panoramabild der Stadtmauer)

-

Fischpforte, Michel L. Birboum 1619 (Ausschnitt aus einem Panoramabild)

-

Mercatorplan von 1571 mit Fischmarkt und Fischpforte

-

Fischpforte und Fischkaufhaus - Finckenbaum 1670

Bewohner ohne nähere Adresse

| Hausname | Bewohner | Jahr | Quelle |

|---|---|---|---|

| Ahrens Joannes, Tubackskrämer, qual bei den Leinenwebern, Kölner | 1715 | EwVz p 13 | |

| Becker Rutger, Schuhlapper, qual bei der Schuhmacher-Zunft | ---"--- | --"-- 15 | |

| Glidt Ferdinand, Glasmacher qual bei der Maler-Zunft | ---"--- | -----------"-------------- 48 | |

| Happertz n. n., Kölner, Procurator | ---"--- | -----------"--------- 54 |