Schönrath: Unterschied zwischen den Versionen

Weitgehend identische Übernahme von Seite „Schönrath (Köln)“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. November 2023, 20:22 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sch%C3%B6nrath_(K%C3%B6ln)&oldid=238799562 (Abg Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |

HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (43 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei:Köln-Höhenhaus Am Flachsroster Weg 33 - Bild 1 Denkmal 624.jpg|mini|hochkant=1.4|Schönrath, Wohnhaus, 2011]] | <!--[[Datei:Köln-Höhenhaus Am Flachsroster Weg 33 - Bild 1 Denkmal 624.jpg|mini|hochkant=1.4|Schönrath, Wohnhaus, 2011]]--> | ||

'''Schönrath''' ist ein | [[Datei:Hofseite_von_Schönrath_im_Jahre_2006_(Chronik_Litz_S._226).jpg|mini|hochkant=1.4|Die Hofseite des Wohnhauses von Schönrath im Jahr 2006]] | ||

'''Schönrath''' ist ein Landgut mit langer Geschichte. Die geschlossene, viergliedrige Gebäudeanlage liegt in [[Höhenhaus|Köln-Höhenhaus]], Am Flachsrosterweg 33. | |||

== Lage == | == Lage == | ||

[[Datei: | [[Datei:Köln-Höhenhaus Am Flachsroster Weg 33 - Bild 1 Denkmal 624.jpg|mini|Wohnhaus, westliche Giebelseite 2011]] | ||

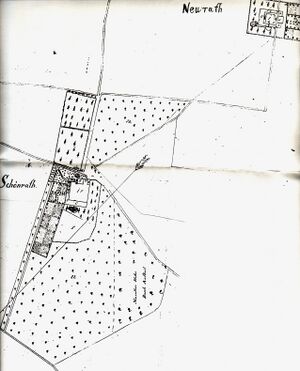

[[Datei:5 TopographischeKarte Neurath-Schönrath.jpg|mini|Bereich Schönrath auf der Topographischen Karte von 1844 (Preußische Uraufnahme, Leutnant von Bila)]] | |||

''Schönrath'' lag bis ins 19. Jahrhundert abgeschieden zwischen den Dörfern [[Dünnwald]] und [[Stammheim]] bei Köln und der Stadt [[Mülheim]] am Rhein. Heute wird es im Westen durchkreuzt von der [[Bundesautobahn 3|Autobahn A3]], im Osten von der [[Bahnstrecke Gruiten–Köln-Deutz|Eisenbahnstrecke Gruiten-Köln]] und im Norden von der Landstraße Dünnwalder Kommunalweg. | |||

== Geschichte == | |||

Schönrath | Vor der Eingemeindung der [[Bürgermeisterei Merheim]] nach Köln und ihrer Herauslösung aus dem [[Kreis Mülheim am Rhein|Landkreis Mülheim]] zum 1. April 1914, war der Hof ein Teil der [[Katastergemeinde]] Dünnwald innerhalb der Bürgermeisterei Merheim. Seit Gründung des Stadtteils Köln-Höhenhaus 1934 ist es Teil von diesem. Noch heute wird er in [[Kataster]] und [[Grundbuch]] unter der [[Gemarkung]] Dünnwald geführt. | ||

== Zur Geschichte == | |||

Der Ursprung von ''Schönrath'' liegt im Dunkeln. Laut Mosler und Huck gehörte im Jahr 1210 Schönrath mit seiner Acker- und Waldfläche von 773 [[Morgen]] der [[Abtei Altenberg|Zisterzienserabtei zu Altenberg]] und blieb deren Eigentum ununterbrochen bis zur [[Säkularisation]] 1803. Es war damit der größte Hof der Abtei Altenberg. Der Grund wird in der vorausgegangenen Arrondierung durch Zukauf benachbarter Höfe (Buchheim, Mülheim, Espen und möglicherweise auch Merheim) gesehen.<ref>Jürgen Huck: ''Die Bürgermeisterei Merheim und ihre Vorläufer im Wandel der Zeit.'' In: Die Bürgermeisterei Merheim im Wandel der Zeit. Hrsg.: Heimatverein Köln-Dellbrück e.V. „Ahl Kohgasser“, 2. Aufl. 1974, Köln 1974, S. 60.</ref><ref>Hans Mosler: ''Die Cistercienserabtei Altenberg.'' (= ''Germania Sacra; Neue Folge 2.'') Walter de Gruyter & Co., Berlin 1965. [https://rep.adw-goe.de/handle/11858/00-001S-0000-0022-BE98-4 Digitalisat], S. 102.</ref> | |||

[[Datei: | |||

Anfangs lebten dort ''leyebroders'' (Laienbrüder) des ''goitzhuys zom Aldenberge'', so beispielsweise ''broeder Pilgryms van Schoenroide'', der am 16. Januar 1416 zu ''Moillenheim'' (Mülheim) als Geschworener bestätigte, dass der ''eirsame Reynart vame Hogepoit'' den Verkauf eines Zehnten im ''Widenbroiche'' ([[Weidenbruch]] im heutigen Köln-Höhenhaus, -Mülheim und -Holweide, nicht identisch mit dem heutigen Straßenzug [[Im Weidenbruch]]) an Anton von Neuß verkauft hat.<ref>Johann Bendel: Stadt Mülheim am Rhein, Mülheim 1911, S. 432</ref> | |||

Schon ab dem 15. Jahrhundert ließ die Abtei den Hof von [[Halfe]]n (Pächtern) verwalten.<ref>Urkundenbuch der Abtei Altenberg, bearb. von Hans Mosler, Bd. 2 (1400–1803) (Urkundenbücher der Geistlichen Stiftungen des Niederrheins 3), 1955, S. 63.</ref> | |||

[[Datei:Heuarbeit ak.jpg|mini|300px|Heuarbeit]] | |||

Laut einer mündlichen Überlieferung soll der Beginn des ''klösterlichen'' Schönrath darin liegen, dass im 14. Jahrhundert ein Ritter namens Sigwin seinen Rittersitz ''Schoenroide'' zwecks Sühne einer Blutschuld der Zisterzienserabtei zu Altenberg geschenkt habe.<ref>Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio: ''Geschichte und Beschreibung der Stadt und des Kreises Mülheim a. R.'' Zum Vorteil des Kölner Dombaus, Köln 1846. [http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/6642739 Digitalisierte Ausgabe], S. 335, später bei Johann Bendel: ''Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein. Geschichte und Beschreibung. Sagen und Erzählungen.'' 2. und 3. Aufl., Köln-Mülheim 1925, S. 398.</ref> Diese Überlieferung ist auf Grund der Feststellung von Mosler und Huck widerlegt, zumindest bezüglich der Angabe des Jahrhunderts der Schenkung. Nichtsdestotrotz, bis in die heutige Zeit haben sich immer wieder Andeutungen der Existenz einer ''Uranlage'' gezeigt, z.B. dadurch, dass es auf der Innenfläche der späteren Hofanlage nach heftigem Regenfall dann und wann zu Bodenabsackungen kam. Die letzte, hinein in einen tiefen, ziemlich verrotteten, ummauerten morschen Hohlraum, erfolgte 1959 in der Nähe des heutigen Haupttors. Zudem, als 1952 das alte sogenannte Brennhaus abgerissen wurde, glaubte man beim Rausriss des Fundaments, an der Ostseite auf den alten verfallenden Gang getroffen zu sein, der der Überlieferung nach als unterirdischer Fluchtweg von ''Schoenroide'' nach ''Dunenwald'' dienen sollte.<ref>Kölnische Rundschau ''Höhenhauser Chronikblatt''. 28. November 1952</ref> | |||

[[Datei:Heuarbeit 3 ak.jpg|mini|300px|Heuernte]] | |||

Schönrath wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals gebrandschatzt. Während des Truchsessischen Kriegs 1583-1589, während des 30jährigen Kriegs besonders in den Jahren 1642-1648, während der Raubkriege von Ludwig XIV und während des Siebenjährigen Kriegs 1756-1763 gab es Plünderung, Misshandlung, Zerstörung, Lebensmittel- und Pferdefutterraub. Das setzte sich fort während Napoleons Feldzügen. Als die Franzosen ab 1795 im Kölner Umland agierten, wurden Schönrath 22 Kühe und 3 Pferde geraubt. Ab 1798 begann die marodierende Armee unter dem kommandierenden General Hoche, Wald massiv abzuholzen, um durch den Verkauf des Holzes an Geld zu gelangen.<ref>Johann Bendel: Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein, Köln 1911, S.103–113, 124, 303 f.</ref> | |||

Zur Zeit der französischen Revolution fanden vorübergehend Ordensleute aus dem Linksrheinischen Zuflucht auf Schönrath.<ref>Wilhelm Heinrichs: ''Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren''. Hahne & Schloemer-Verlag, 2003, ISBN 3-927312-55-X, S. 60.</ref> | |||

Zum Zeitpunkt der allgemeinen Aufhebung der Klöster 1803 gehörte Schönrath zum bergischen [[Amt Porz]]. Nach Einführung der Verwaltung nach französischem Muster im [[Großherzogtum Berg]] war es der ''[[Bürgermeisterei Merheim|Mairie Merheim]]'' im [[Arrondissement Mülheim am Rhein]] und damit dem [[Kanton Mülheim]] zugeordnet. Ab 1815, nachdem bereits die ''Mairie'' in ''Bürgermeisterei Merheim'' unbenannt war, gehörte Schönrath mit dieser zum [[Kreis Mülheim am Rhein]] im [[Regierungsbezirk Köln]]. | |||

[[Datei:Karte undatiert um 1800 Ausschnitt Schönrather Höfe.jpg|mini|hochkant=1.4|300px|Ausschnitt aus einer undatierten Karte um 1800 (HAStK Best. 7102 Nr. 914) mit den "Schönrather Höfen". Osten ist hier oben dargestellt. Rechts unten ein Teil von Mülheim.]] | |||

Wilfried Litz geht davon aus, dass in der damaligen unmotorisierten Welt eine grossflächige Landbewirtschaft auf Grund der beschränkten Arbeitsgeschwindigkeit der Schaffenden (Ochse, Pferd, Mensch) nur auf der Basis verteilt liegender Filialen rentabel betrieben werden konnte. So wurde beispielsweise die grossflächige Landwirtschaft Kalk der Abtei Deutz (heute Stadtteil Köln-Kalk) durch zwei gekoppelte Betriebe – obwohl relativ entfernt von einander gelegen – gleichen Namens ''Kalker Hof'' bewirtschaftet; in gleicher Weise sei laut Litz die Landwirtschaft Schönrath durch zwei Zweighöfe bewerkstelligt worden, die den gleichen Namen Schönrather Hof trugen. Litz bezieht sich dabei unter anderem auf eine nicht datierte Karte von etwa 1800, die zwei ''Schönrather Höfe'' zeigt. Nach seiner Interpretation sei der von ihm angenommene zweite Schönrather Hof verfallen und mit einem noch Anfang der 1960er Jahre erkennbaren verwilderten Areal gleichzusetzen, das 1967 bei der Verbreiterung des Dünnwalder Kommunalwegs und der Erstellung des Friedhofs Schönrather Hof verloren ging. | |||

Christopher Ernestus verweist hingegen darauf, dass weder die Akten noch eine eindeutig datierbare Karte Hinweise auf einen zweiten Schönrath Hof vor der Säkularisation 1803/1804 enthalten. | |||

''Zur Darstellung der zwei "Schönrather Höfe" um 1800 und der unterschiedlicher Interpretation → Hauptartikel [[Schönrath auf den Karten von Wiebeking und anderen um 1800]]''. | |||

[[Datei:Feldarbeit ak.jpg|mini|300px|Feldarbeit]] | |||

Die letzten Pächter des ''klösterlichen Schönrath'' vor 1803 waren Mitglieder der Familie Rolshoven, die auch nach 1803 weiterhin Pächter des ''säkularisierten Schönrath'', blieben. Nachweislich wurden unter dem Druck jeweiligen staatlichen Domänenverwaltungen, die nach der Säkularisation für den Hof zuständig waren, die Ländereien von Schönrath geteilt und die damaligen Pächter, die Brüder Rolshoven gezwungen, eine zusätzliche Hofanlage nach neuesten landwirtschaftlicher Vorstellung zu errichten. Hierfür erhielten sie teilweise Baumaterial von der Domänenverwaltung zugewiesen. Deren Vollendung wurde 1809 durch eine Kommission bestätigt. Diese neuee Anlage erhielt spätestens 1814 den Namen [[Neurath]] und lag am heutigen Gebäude Neurather Weg 18 in Köln-Mülheim. Ziel war es, durch eine getrennte Verpachtung beider Höfe höhere Pachteinnahmen zu erzählen. Die bisherigen Flächen von Schönrath wurden zu etwa gleichen Teilen zwischen den beiden Höfen geteilt, wobei die Fläche von Neurath zum nicht unerheblichen Teil jenseits der Verkehrsader lag, die heute Berliner Straße benannt ist. In einem Pachtvertrag von 1885 werden die Flächen mit 120 ha, 45 a und 97 qm für Schönrath sowie 122 ha, 44 a und 24 qm für Neurath angegeben.<ref>Auszug im Besitz von Dr. Wilfried Litz.</ref> | |||

[[Datei:Sich frei bewegende Schweine auf der gleichen Weide ak.jpg|mini|300px|Sich frei bewegende Schweine auf der Weide vor dem Schönrather Busch]] | |||

Schönrath und Neurath wurden 1828 von der staatlichen Domänenverwaltung an den Freiherrn bzw. späteren Grafen Franz Egon von Fürstenberg zu Stammheim bei Mülheim am Rhein (Köln) verkauft.<ref>Alfred Kemp ''Köln-Höhenhaus zwischen damals und gestern'', Köln 1996, S. 6</ref> | |||

Schönrath wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer geschlossenen, vierseitigen Hofanlage erweitert. Das straßenseitig in Backstein aufgeführte zweigeschossige heutige Wohnhaus von 7:3 Achsen wurde nach Einschätzung der Denkmalpflege um 1870 errichtet.<ref name="meynen" />. | |||

[[Datei:Schönrath und Neurath um 1850.jpg|mini|Topographie von Schönrath und Neurath 1842]] | |||

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Schönrath von der Familie Becker bewirtschaftet.<ref>Johann Bendel: Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein Selbstverlag, Köln 1925, S. 18, 19, 124, 305</ref><ref name="litz">Wilfried Litz: ''Chronik der Kölnischen Litz'' Selbstverlag, Köln 2009, S. 134–243</ref><ref>Kölnische Rundschau ''Schönrath und Neurath in Höhenhaus'', 28. Oktober 1952; Kölnische Rundschau ''Höhenhauser Chronikblatt''. 28. November 1952, Kölnische Rundschau ''Schönrather- und Neuratherhof'', 26. September 1952</ref> | |||

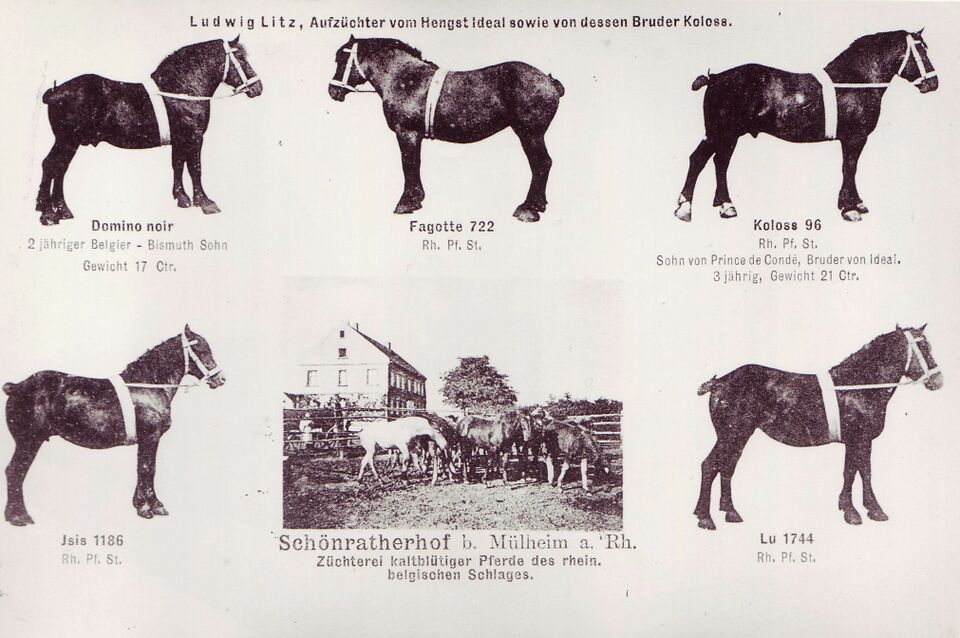

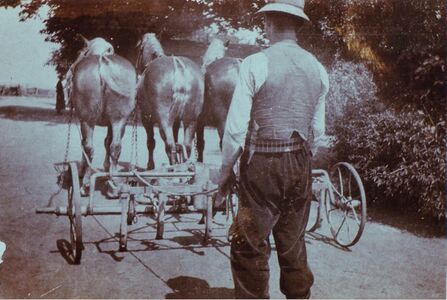

Seit 1857 verwaltete Heinrich Johann Litz (21.12.1824–13.6.1875) als Pächter zunächst das gräfliche Hofgut ''Neurath''. Nach dem Tod von Arnold Becker 1871 und Wegzug seiner Witwe von Schönrath 1873 übernahm Litz zusätzlich Schönrath. Litz praktizierte Liebigs „Lehre von der Düngung des Bodens“ als erster in der Region, basierend auf Latrinenreinigung in der Stadt Mülheim durch ihn [im Mülheimer Volksmund „Litze Attlerie“ genannt]. Wie auch andere Landwirte begann er arbeitsstarke Pferde zu züchten auf der Basis des Belgischen [[Kaltblutpferd]]s mit dem Ziel eines verbesserten, charakteristisch Rheinischen Typs.<ref name="litz"/> | |||

Dies erreichte sein ihm früh nachfolgender Sohn Ludwig Nikolaus Litz (19.7.1851 – 7.12.1913). Die Schönrath-Neurather Zucht wurde die bedeutendste im Westen des Kaiserreiches. Schönrath entwickelte sich zum Vorbild für die preußisch-rheinische Landwirtschaftsführung.<ref name="litz"/><ref>Alfred Kemp ''Köln-Höhenhaus zwischen damals und gestern'', Köln 1996, S. 6</ref> | |||

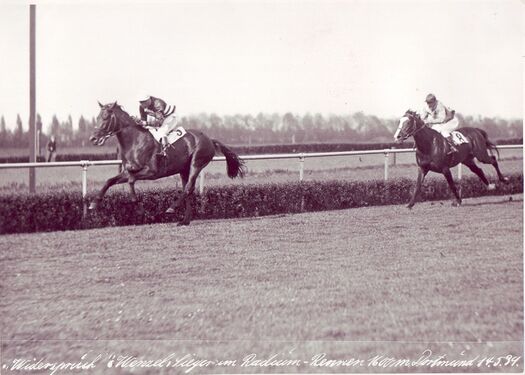

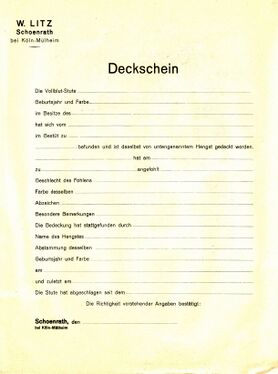

Nach Ludwig Nikolaus Tod führte sein Sohn [[Ludwig Nikolaus Litz|Ludwig Litz]] (24.6.1888–13.4.1957)<ref>Herbert M. Schleicher: ''80.000 Totenzettel aus Rheinischen Sammlungen'' (= ''Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V. Neue Folge'' Nr. 42), Band III, Köln 1988, ohne ISBN, S. 278.</ref> diese Zucht weiter, unterstützt durch seinen Bruder Wilhelm (9.6.1892 – 2.1.1973), der die Pferdewirtschaft in Schönrath durch die Zucht von Vollblutpferden abrundete. ''Schönrath-Neuraths'' Vollblutpferde haben bei den bedeutendsten Pferderennen des Westens gesiegt. Die Turfpresse (Sport-Welt) stellte durch Vergleich der relativen Züchterprämien (Züchterprämie/Anzahl Mutterstuten) fest, dass Schönrath neben Gestüt Ravensberg auch die erfolgreichste Zucht von Vollblutpferden im Westen führte.<ref>Sport-Welt ''Spaziergang durch westdeutsche Rennställe'', 1943</ref> | |||

[[Datei:34 GroßeSiegerausSchönrath Ausschnitt.jpg|mini|Zeitgenössischer Zeitungsbericht, Sport-Welt: Sport-Welt ''Spaziergang durch westdeutsche Rennställe'', 1943]] | |||

Die Vollblüterzucht endete abrupt Anfang 1945 infolge der Vernichtung des Grundstocks der Vollblutpferde auf der Koppel durch einen Blitzschlag während eines plötzlich auftretenden Umwetters.<ref>Chronik der Kölnischen Litz, Köln 2009, S. 263</ref> | |||

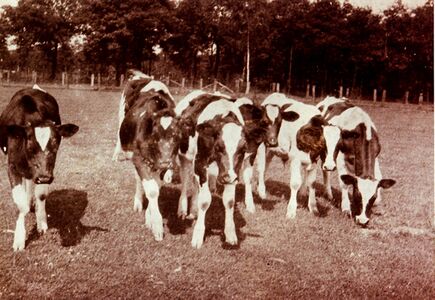

Die Kaltblüterzucht wurde infolge des Siegeszugs der Traktoren allmählich unbedeutend. Nach Ludwigs Tod 1957 wurde die Zucht beendet. Auch die andere Tierhaltung (Michkühe, Rinder, Schweine) wurde allmählich bis 1974 eingestellt und zunehmend lediglich Ackerbau betrieben. mit der Produktion von Getreidesaatgut, Zuckerrüben, Mais und später Raps.<ref>Manfred Gorny: ''1948–1998 50 Jahre dazwischen. Die Geschichte der Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mülheim.'' Eigenverlag, Köln-Mülheim 1998, S. 11f.</ref> | |||

Im Jahre 1928 kaufte die Stadt Köln Schönrath und Neurath. | Im Jahre 1928 kaufte die Stadt Köln Schönrath und Neurath. | ||

''Neurath'' trug sich nach dem 2.Weltkrieg auf Grund der mittlerweile ausgeprägten städtebaulichen und verkehrstechnischen Veränderungen wirtschaftlich nicht mehr, die Hofanlage verfiel und wurde um 1960 abgerissen; Die Hofanlage ''Schönrath'' wurde am 1. Juli 1980 unter Denkmalschutz gestellt (Nr. 624).<ref name="meynen">Henriette Meynen (Historische Texte): ''Denkmälerverzeichnis. 12.7 Köln Stadtbezirk 9 (Mülheim).'' Hrsg. Landeskonservator Rheinland, Rheinland Verlag, Köln 1979, ISBN 3-7927-0461-7, S. 70.</ref> Mittlerweile ist auch Schönrath durch die städtebauliche und verkehrstechnische Entwicklung stark beeinträchtigt.<ref>''[https://www.ksta.de/koeln/koelner-bauern-verlieren-ihre-acker-beste.boeden-fuer-den-bauboom-273186 Beste Böden für den Bauboom. Kölner Bauern verlieren ihre Äcker]''. In: Kölner Stadt-Anzeiger 16.10.2017.</ref> | |||

== Friedhof Schönrather Hof == | == Friedhof Schönrather Hof == | ||

Der Schönrather Hof ist namensgebend für den nahegelegenen | Der Schönrather Hof ist namensgebend für den nahegelegenen parkähnlichen [[Friedhof Schönrather Hof | Friedhof ''Schönrather Hof'']], der im September 1967 als Entlastungsfriedhof für die bestehenden Mülheimer Friedhöfe eröffnet wurde,<ref>[https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/friedhoefe/schoenrather-hof?kontrast=weiss ''Friedhof Schönrather Hof'' auf stadt-koeln.de]</ref> im Wesentlichen auf ehemaligen Pferdeweiden. Er wird im Gegensatz zu dem 1904 eröffneten [[Mülheimer Friedhof]] auch ''Neuer Mülheimer Friedhof'' genannt und liegt zum kleineren Teil im Stadtteil Mülheim, zum größeren Teil in Stammheim. | ||

== Landwirtschaft auf Schönrath == | |||

Bilder anklicken, um sie vergrößert zu betrachten. | |||

<gallery class="float-left" mode="packed" heights=200 style="font-size: smaller; font-style: italic;"> | |||

Datei:Hülsenfruchternte ak.jpg|mini|Hülsenfruchternte | |||

Datei:Rindvieh auf einer Weide vor dem Schönrather Busch ak.jpg|mini|Rindvieh auf einer Weide vor dem Schönrather Busch | |||

Datei:Heimkehr vom Feld AK.jpg|mini|Heimkehr vom Feld | |||

</gallery> | |||

<div style="clear: both;"></div> | |||

[[Datei:Drescharbeit in Schönrath um 1890 Wiki.jpg|mini|960px|links|Drescharbeit in Schönrath um 1890. Links Dreschmaschine, rechts Antriebsaggregat, in der Mitte Energieübertragungsseile]] | |||

<div style="clear: both;"></div> | |||

== Pferdezucht auf Schönrath == | |||

<gallery class="float-left" mode="packed" heights=250 style="font-size: smaller; font-style: italic;"> | |||

Datei:14 Rochus.jpg|mini|Hengst Rochus | |||

Datei:15 Rochus SiegerRheinprovinz.jpg|mini|Rochus, Sieger in der Rheinprovinz 1907, und 17 eingetragene Stuten | |||

Datei:Deckschein W. Litz ak.jpg | |||

Datei:Stillende Stute AK.jpg|mini|Stillende Stute auf der Koppel [Heute Friedhof] | |||

Datei:32 VollblutJährlinge.jpg|mini|Vollblut-Jährlinge auf der Weide | |||

Datei:Widerspruch Wiki.jpg|mini|Hengst "Widerspruch" | |||

</gallery> | |||

<div style="clear: both;"></div> | |||

[[Datei:Ludwig litz Werbung Hengste Wiki.jpg|mini|960px|links|Werbekarte von Ludwig Litz für Kaltblüter, die auf Schönrath gezüchtet wurden]] | |||

== Literatur == | == Literatur == | ||

* | * Johann Bendel: ''Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein. Geschichte und Beschreibung. Sagen und Erzählungen.'' 2. Aufl. Eigenverlag, Köln-Mülheim 1911. | ||

* Manfred Gorny: ''1948–1998 50 Jahre dazwischen. Die Geschichte der Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mülheim.'' Eigenverlag, Köln-Mülheim 1998. | * Manfred Gorny: ''1948–1998. 50 Jahre dazwischen. Die Geschichte der Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mülheim.'' Eigenverlag, Köln-Mülheim 1998. | ||

* Jürgen Huck: ''Die Bürgermeisterei Merheim und ihre Vorläufer im Wandel der Zeit.'' In: ''Die Bürgermeisterei Merheim im Wandel der Zeit.'' Hrsg. vom Heimatverein Köln-Dellbrück e.V. „Ahl Kohgasser“. 2. Aufl. Köln 1974, S. 44–157. | * Jürgen Huck: ''Die Bürgermeisterei Merheim und ihre Vorläufer im Wandel der Zeit.'' In: ''Die Bürgermeisterei Merheim im Wandel der Zeit.'' Hrsg. vom Heimatverein Köln-Dellbrück e.V. „Ahl Kohgasser“. 2. Aufl. Köln 1974, S. 44–157. | ||

* Alfred Kemp: ''Köln-Höhenhaus zwischen damals und gestern.'' Cramer, Köln 1996, Neuauflage 2007, | * Alfred Kemp: ''Köln-Höhenhaus zwischen damals und gestern.'' Cramer, Köln 1996, Neuauflage 2007. | ||

* Wilfried Litz: ''Chronik der Kölnischen Litz, Köln: Selbstverlag 2009. | |||

* Henriette Meynen (Historische Texte): ''Denkmälerverzeichnis. 12.7 Köln Stadtbezirk 9 (Mülheim)'' Hrsg. vom Landeskonservator Rheinland. Rheinland Verlag, Köln 1979, ISBN 3-7927-0461-7, S. 70. | * Henriette Meynen (Historische Texte): ''Denkmälerverzeichnis. 12.7 Köln Stadtbezirk 9 (Mülheim)'' Hrsg. vom Landeskonservator Rheinland. Rheinland Verlag, Köln 1979, ISBN 3-7927-0461-7, S. 70. | ||

* Hans Mosler: [http://germania-sacra-datenbank.uni-goettingen.de/files/books/NF%202%20Mosler%20OCist%20Altenberg.pdf''Die Cistercienserabtei Altenberg''], Berlin 1965 (Germania Sacra Neue Folge 2) | |||

== Weblinks == | == Weblinks == | ||

* [http://www.bilderbuch-koeln.de/ | * [https://web.archive.org/web/20190119230920/http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/h%C3%B6henhaus_gut_sch%C3%B6nrath_denkmal_konservator_historisch_95055 www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/höhenhaus_gut_schönrath_denkmal_konservator_historisch_95055 (Memento vom 19. Januar 2019 im Internet Archive)] | ||

* | * [https://web.archive.org/web/20190119230735/http://www.bilderbuch-koeln.de/Denkmale/624 www.bilderbuch-koeln.de/Denkmale/624 (Memento vom 19. Januar 2019 im Internet Archive)] | ||

* [https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-BL-20090120-0008 „Schönrather Hof“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital.] (Abgerufen: 19. Januar 2019) | * [https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-BL-20090120-0008 „Schönrather Hof“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital.] (Abgerufen: 19. Januar 2019) | ||

== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||

<references /> | <references /> | ||

== Quellenangabe == | |||

Dieser Artikel beruht in Teilen auf der Seite „Schönrath (Köln)“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. November 2023, 20:22 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schönrath_(Köln)&oldid=238799562 (Abgerufen: 5. November 2023, 17:54 UTC) | |||

[[Kategorie:Hofanlage]] | |||

[[Kategorie:Hofanlage in Höhenhaus]] | |||

Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 20:56 Uhr

Schönrath ist ein Landgut mit langer Geschichte. Die geschlossene, viergliedrige Gebäudeanlage liegt in Köln-Höhenhaus, Am Flachsrosterweg 33.

Lage

Schönrath lag bis ins 19. Jahrhundert abgeschieden zwischen den Dörfern Dünnwald und Stammheim bei Köln und der Stadt Mülheim am Rhein. Heute wird es im Westen durchkreuzt von der Autobahn A3, im Osten von der Eisenbahnstrecke Gruiten-Köln und im Norden von der Landstraße Dünnwalder Kommunalweg.

Vor der Eingemeindung der Bürgermeisterei Merheim nach Köln und ihrer Herauslösung aus dem Landkreis Mülheim zum 1. April 1914, war der Hof ein Teil der Katastergemeinde Dünnwald innerhalb der Bürgermeisterei Merheim. Seit Gründung des Stadtteils Köln-Höhenhaus 1934 ist es Teil von diesem. Noch heute wird er in Kataster und Grundbuch unter der Gemarkung Dünnwald geführt.

Zur Geschichte

Der Ursprung von Schönrath liegt im Dunkeln. Laut Mosler und Huck gehörte im Jahr 1210 Schönrath mit seiner Acker- und Waldfläche von 773 Morgen der Zisterzienserabtei zu Altenberg und blieb deren Eigentum ununterbrochen bis zur Säkularisation 1803. Es war damit der größte Hof der Abtei Altenberg. Der Grund wird in der vorausgegangenen Arrondierung durch Zukauf benachbarter Höfe (Buchheim, Mülheim, Espen und möglicherweise auch Merheim) gesehen.[1][2]

Anfangs lebten dort leyebroders (Laienbrüder) des goitzhuys zom Aldenberge, so beispielsweise broeder Pilgryms van Schoenroide, der am 16. Januar 1416 zu Moillenheim (Mülheim) als Geschworener bestätigte, dass der eirsame Reynart vame Hogepoit den Verkauf eines Zehnten im Widenbroiche (Weidenbruch im heutigen Köln-Höhenhaus, -Mülheim und -Holweide, nicht identisch mit dem heutigen Straßenzug Im Weidenbruch) an Anton von Neuß verkauft hat.[3]

Schon ab dem 15. Jahrhundert ließ die Abtei den Hof von Halfen (Pächtern) verwalten.[4]

Laut einer mündlichen Überlieferung soll der Beginn des klösterlichen Schönrath darin liegen, dass im 14. Jahrhundert ein Ritter namens Sigwin seinen Rittersitz Schoenroide zwecks Sühne einer Blutschuld der Zisterzienserabtei zu Altenberg geschenkt habe.[5] Diese Überlieferung ist auf Grund der Feststellung von Mosler und Huck widerlegt, zumindest bezüglich der Angabe des Jahrhunderts der Schenkung. Nichtsdestotrotz, bis in die heutige Zeit haben sich immer wieder Andeutungen der Existenz einer Uranlage gezeigt, z.B. dadurch, dass es auf der Innenfläche der späteren Hofanlage nach heftigem Regenfall dann und wann zu Bodenabsackungen kam. Die letzte, hinein in einen tiefen, ziemlich verrotteten, ummauerten morschen Hohlraum, erfolgte 1959 in der Nähe des heutigen Haupttors. Zudem, als 1952 das alte sogenannte Brennhaus abgerissen wurde, glaubte man beim Rausriss des Fundaments, an der Ostseite auf den alten verfallenden Gang getroffen zu sein, der der Überlieferung nach als unterirdischer Fluchtweg von Schoenroide nach Dunenwald dienen sollte.[6]

Schönrath wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals gebrandschatzt. Während des Truchsessischen Kriegs 1583-1589, während des 30jährigen Kriegs besonders in den Jahren 1642-1648, während der Raubkriege von Ludwig XIV und während des Siebenjährigen Kriegs 1756-1763 gab es Plünderung, Misshandlung, Zerstörung, Lebensmittel- und Pferdefutterraub. Das setzte sich fort während Napoleons Feldzügen. Als die Franzosen ab 1795 im Kölner Umland agierten, wurden Schönrath 22 Kühe und 3 Pferde geraubt. Ab 1798 begann die marodierende Armee unter dem kommandierenden General Hoche, Wald massiv abzuholzen, um durch den Verkauf des Holzes an Geld zu gelangen.[7]

Zur Zeit der französischen Revolution fanden vorübergehend Ordensleute aus dem Linksrheinischen Zuflucht auf Schönrath.[8]

Zum Zeitpunkt der allgemeinen Aufhebung der Klöster 1803 gehörte Schönrath zum bergischen Amt Porz. Nach Einführung der Verwaltung nach französischem Muster im Großherzogtum Berg war es der Mairie Merheim im Arrondissement Mülheim am Rhein und damit dem Kanton Mülheim zugeordnet. Ab 1815, nachdem bereits die Mairie in Bürgermeisterei Merheim unbenannt war, gehörte Schönrath mit dieser zum Kreis Mülheim am Rhein im Regierungsbezirk Köln.

Wilfried Litz geht davon aus, dass in der damaligen unmotorisierten Welt eine grossflächige Landbewirtschaft auf Grund der beschränkten Arbeitsgeschwindigkeit der Schaffenden (Ochse, Pferd, Mensch) nur auf der Basis verteilt liegender Filialen rentabel betrieben werden konnte. So wurde beispielsweise die grossflächige Landwirtschaft Kalk der Abtei Deutz (heute Stadtteil Köln-Kalk) durch zwei gekoppelte Betriebe – obwohl relativ entfernt von einander gelegen – gleichen Namens Kalker Hof bewirtschaftet; in gleicher Weise sei laut Litz die Landwirtschaft Schönrath durch zwei Zweighöfe bewerkstelligt worden, die den gleichen Namen Schönrather Hof trugen. Litz bezieht sich dabei unter anderem auf eine nicht datierte Karte von etwa 1800, die zwei Schönrather Höfe zeigt. Nach seiner Interpretation sei der von ihm angenommene zweite Schönrather Hof verfallen und mit einem noch Anfang der 1960er Jahre erkennbaren verwilderten Areal gleichzusetzen, das 1967 bei der Verbreiterung des Dünnwalder Kommunalwegs und der Erstellung des Friedhofs Schönrather Hof verloren ging.

Christopher Ernestus verweist hingegen darauf, dass weder die Akten noch eine eindeutig datierbare Karte Hinweise auf einen zweiten Schönrath Hof vor der Säkularisation 1803/1804 enthalten.

Zur Darstellung der zwei "Schönrather Höfe" um 1800 und der unterschiedlicher Interpretation → Hauptartikel Schönrath auf den Karten von Wiebeking und anderen um 1800.

Die letzten Pächter des klösterlichen Schönrath vor 1803 waren Mitglieder der Familie Rolshoven, die auch nach 1803 weiterhin Pächter des säkularisierten Schönrath, blieben. Nachweislich wurden unter dem Druck jeweiligen staatlichen Domänenverwaltungen, die nach der Säkularisation für den Hof zuständig waren, die Ländereien von Schönrath geteilt und die damaligen Pächter, die Brüder Rolshoven gezwungen, eine zusätzliche Hofanlage nach neuesten landwirtschaftlicher Vorstellung zu errichten. Hierfür erhielten sie teilweise Baumaterial von der Domänenverwaltung zugewiesen. Deren Vollendung wurde 1809 durch eine Kommission bestätigt. Diese neuee Anlage erhielt spätestens 1814 den Namen Neurath und lag am heutigen Gebäude Neurather Weg 18 in Köln-Mülheim. Ziel war es, durch eine getrennte Verpachtung beider Höfe höhere Pachteinnahmen zu erzählen. Die bisherigen Flächen von Schönrath wurden zu etwa gleichen Teilen zwischen den beiden Höfen geteilt, wobei die Fläche von Neurath zum nicht unerheblichen Teil jenseits der Verkehrsader lag, die heute Berliner Straße benannt ist. In einem Pachtvertrag von 1885 werden die Flächen mit 120 ha, 45 a und 97 qm für Schönrath sowie 122 ha, 44 a und 24 qm für Neurath angegeben.[9]

Schönrath und Neurath wurden 1828 von der staatlichen Domänenverwaltung an den Freiherrn bzw. späteren Grafen Franz Egon von Fürstenberg zu Stammheim bei Mülheim am Rhein (Köln) verkauft.[10]

Schönrath wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer geschlossenen, vierseitigen Hofanlage erweitert. Das straßenseitig in Backstein aufgeführte zweigeschossige heutige Wohnhaus von 7:3 Achsen wurde nach Einschätzung der Denkmalpflege um 1870 errichtet.[11].

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Schönrath von der Familie Becker bewirtschaftet.[12][13][14]

Seit 1857 verwaltete Heinrich Johann Litz (21.12.1824–13.6.1875) als Pächter zunächst das gräfliche Hofgut Neurath. Nach dem Tod von Arnold Becker 1871 und Wegzug seiner Witwe von Schönrath 1873 übernahm Litz zusätzlich Schönrath. Litz praktizierte Liebigs „Lehre von der Düngung des Bodens“ als erster in der Region, basierend auf Latrinenreinigung in der Stadt Mülheim durch ihn [im Mülheimer Volksmund „Litze Attlerie“ genannt]. Wie auch andere Landwirte begann er arbeitsstarke Pferde zu züchten auf der Basis des Belgischen Kaltblutpferds mit dem Ziel eines verbesserten, charakteristisch Rheinischen Typs.[13] Dies erreichte sein ihm früh nachfolgender Sohn Ludwig Nikolaus Litz (19.7.1851 – 7.12.1913). Die Schönrath-Neurather Zucht wurde die bedeutendste im Westen des Kaiserreiches. Schönrath entwickelte sich zum Vorbild für die preußisch-rheinische Landwirtschaftsführung.[13][15] Nach Ludwig Nikolaus Tod führte sein Sohn Ludwig Litz (24.6.1888–13.4.1957)[16] diese Zucht weiter, unterstützt durch seinen Bruder Wilhelm (9.6.1892 – 2.1.1973), der die Pferdewirtschaft in Schönrath durch die Zucht von Vollblutpferden abrundete. Schönrath-Neuraths Vollblutpferde haben bei den bedeutendsten Pferderennen des Westens gesiegt. Die Turfpresse (Sport-Welt) stellte durch Vergleich der relativen Züchterprämien (Züchterprämie/Anzahl Mutterstuten) fest, dass Schönrath neben Gestüt Ravensberg auch die erfolgreichste Zucht von Vollblutpferden im Westen führte.[17]

Die Vollblüterzucht endete abrupt Anfang 1945 infolge der Vernichtung des Grundstocks der Vollblutpferde auf der Koppel durch einen Blitzschlag während eines plötzlich auftretenden Umwetters.[18]

Die Kaltblüterzucht wurde infolge des Siegeszugs der Traktoren allmählich unbedeutend. Nach Ludwigs Tod 1957 wurde die Zucht beendet. Auch die andere Tierhaltung (Michkühe, Rinder, Schweine) wurde allmählich bis 1974 eingestellt und zunehmend lediglich Ackerbau betrieben. mit der Produktion von Getreidesaatgut, Zuckerrüben, Mais und später Raps.[19]

Im Jahre 1928 kaufte die Stadt Köln Schönrath und Neurath.

Neurath trug sich nach dem 2.Weltkrieg auf Grund der mittlerweile ausgeprägten städtebaulichen und verkehrstechnischen Veränderungen wirtschaftlich nicht mehr, die Hofanlage verfiel und wurde um 1960 abgerissen; Die Hofanlage Schönrath wurde am 1. Juli 1980 unter Denkmalschutz gestellt (Nr. 624).[11] Mittlerweile ist auch Schönrath durch die städtebauliche und verkehrstechnische Entwicklung stark beeinträchtigt.[20]

Friedhof Schönrather Hof

Der Schönrather Hof ist namensgebend für den nahegelegenen parkähnlichen Friedhof Schönrather Hof, der im September 1967 als Entlastungsfriedhof für die bestehenden Mülheimer Friedhöfe eröffnet wurde,[21] im Wesentlichen auf ehemaligen Pferdeweiden. Er wird im Gegensatz zu dem 1904 eröffneten Mülheimer Friedhof auch Neuer Mülheimer Friedhof genannt und liegt zum kleineren Teil im Stadtteil Mülheim, zum größeren Teil in Stammheim.

Landwirtschaft auf Schönrath

Bilder anklicken, um sie vergrößert zu betrachten.

-

Hülsenfruchternte

-

Rindvieh auf einer Weide vor dem Schönrather Busch

-

Heimkehr vom Feld

Pferdezucht auf Schönrath

-

Hengst Rochus

-

Rochus, Sieger in der Rheinprovinz 1907, und 17 eingetragene Stuten

-

Stillende Stute auf der Koppel [Heute Friedhof]

-

Vollblut-Jährlinge auf der Weide

-

Hengst "Widerspruch"

Literatur

- Johann Bendel: Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein. Geschichte und Beschreibung. Sagen und Erzählungen. 2. Aufl. Eigenverlag, Köln-Mülheim 1911.

- Manfred Gorny: 1948–1998. 50 Jahre dazwischen. Die Geschichte der Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mülheim. Eigenverlag, Köln-Mülheim 1998.

- Jürgen Huck: Die Bürgermeisterei Merheim und ihre Vorläufer im Wandel der Zeit. In: Die Bürgermeisterei Merheim im Wandel der Zeit. Hrsg. vom Heimatverein Köln-Dellbrück e.V. „Ahl Kohgasser“. 2. Aufl. Köln 1974, S. 44–157.

- Alfred Kemp: Köln-Höhenhaus zwischen damals und gestern. Cramer, Köln 1996, Neuauflage 2007.

- Wilfried Litz: Chronik der Kölnischen Litz, Köln: Selbstverlag 2009.

- Henriette Meynen (Historische Texte): Denkmälerverzeichnis. 12.7 Köln Stadtbezirk 9 (Mülheim) Hrsg. vom Landeskonservator Rheinland. Rheinland Verlag, Köln 1979, ISBN 3-7927-0461-7, S. 70.

- Hans Mosler: Die Cistercienserabtei Altenberg, Berlin 1965 (Germania Sacra Neue Folge 2)

Weblinks

- www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/höhenhaus_gut_schönrath_denkmal_konservator_historisch_95055 (Memento vom 19. Januar 2019 im Internet Archive)

- www.bilderbuch-koeln.de/Denkmale/624 (Memento vom 19. Januar 2019 im Internet Archive)

- „Schönrather Hof“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. (Abgerufen: 19. Januar 2019)

Einzelnachweise

- ↑ Jürgen Huck: Die Bürgermeisterei Merheim und ihre Vorläufer im Wandel der Zeit. In: Die Bürgermeisterei Merheim im Wandel der Zeit. Hrsg.: Heimatverein Köln-Dellbrück e.V. „Ahl Kohgasser“, 2. Aufl. 1974, Köln 1974, S. 60.

- ↑ Hans Mosler: Die Cistercienserabtei Altenberg. (= Germania Sacra; Neue Folge 2.) Walter de Gruyter & Co., Berlin 1965. Digitalisat, S. 102.

- ↑ Johann Bendel: Stadt Mülheim am Rhein, Mülheim 1911, S. 432

- ↑ Urkundenbuch der Abtei Altenberg, bearb. von Hans Mosler, Bd. 2 (1400–1803) (Urkundenbücher der Geistlichen Stiftungen des Niederrheins 3), 1955, S. 63.

- ↑ Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio: Geschichte und Beschreibung der Stadt und des Kreises Mülheim a. R. Zum Vorteil des Kölner Dombaus, Köln 1846. Digitalisierte Ausgabe, S. 335, später bei Johann Bendel: Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein. Geschichte und Beschreibung. Sagen und Erzählungen. 2. und 3. Aufl., Köln-Mülheim 1925, S. 398.

- ↑ Kölnische Rundschau Höhenhauser Chronikblatt. 28. November 1952

- ↑ Johann Bendel: Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein, Köln 1911, S.103–113, 124, 303 f.

- ↑ Wilhelm Heinrichs: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Hahne & Schloemer-Verlag, 2003, ISBN 3-927312-55-X, S. 60.

- ↑ Auszug im Besitz von Dr. Wilfried Litz.

- ↑ Alfred Kemp Köln-Höhenhaus zwischen damals und gestern, Köln 1996, S. 6

- ↑ 11,0 11,1 Henriette Meynen (Historische Texte): Denkmälerverzeichnis. 12.7 Köln Stadtbezirk 9 (Mülheim). Hrsg. Landeskonservator Rheinland, Rheinland Verlag, Köln 1979, ISBN 3-7927-0461-7, S. 70.

- ↑ Johann Bendel: Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein Selbstverlag, Köln 1925, S. 18, 19, 124, 305

- ↑ 13,0 13,1 13,2 Wilfried Litz: Chronik der Kölnischen Litz Selbstverlag, Köln 2009, S. 134–243

- ↑ Kölnische Rundschau Schönrath und Neurath in Höhenhaus, 28. Oktober 1952; Kölnische Rundschau Höhenhauser Chronikblatt. 28. November 1952, Kölnische Rundschau Schönrather- und Neuratherhof, 26. September 1952

- ↑ Alfred Kemp Köln-Höhenhaus zwischen damals und gestern, Köln 1996, S. 6

- ↑ Herbert M. Schleicher: 80.000 Totenzettel aus Rheinischen Sammlungen (= Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V. Neue Folge Nr. 42), Band III, Köln 1988, ohne ISBN, S. 278.

- ↑ Sport-Welt Spaziergang durch westdeutsche Rennställe, 1943

- ↑ Chronik der Kölnischen Litz, Köln 2009, S. 263

- ↑ Manfred Gorny: 1948–1998 50 Jahre dazwischen. Die Geschichte der Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mülheim. Eigenverlag, Köln-Mülheim 1998, S. 11f.

- ↑ Beste Böden für den Bauboom. Kölner Bauern verlieren ihre Äcker. In: Kölner Stadt-Anzeiger 16.10.2017.

- ↑ Friedhof Schönrather Hof auf stadt-koeln.de

Quellenangabe

Dieser Artikel beruht in Teilen auf der Seite „Schönrath (Köln)“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. November 2023, 20:22 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schönrath_(Köln)&oldid=238799562 (Abgerufen: 5. November 2023, 17:54 UTC)

![Stillende Stute auf der Koppel [Heute Friedhof]](/images/thumb/5/5f/Stillende_Stute_AK.jpg/545px-Stillende_Stute_AK.jpg)